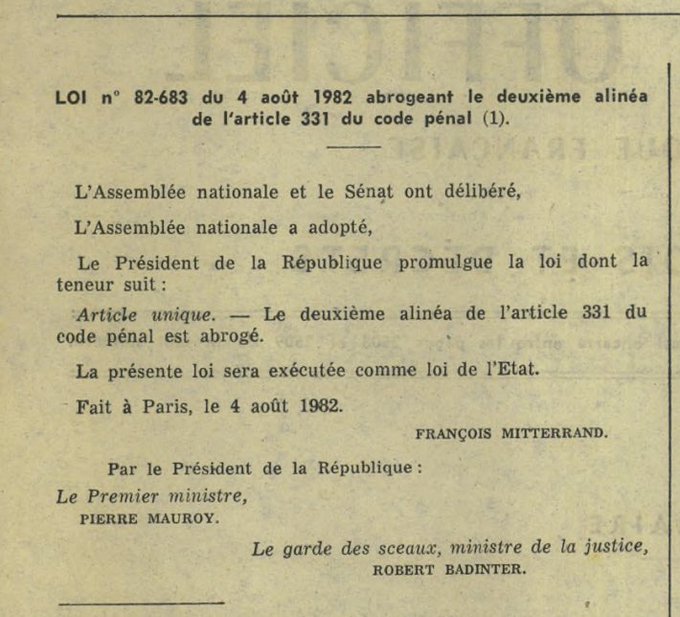

Le 4 août 1982, la France tournait enfin une page sombre de son histoire. Sous l’impulsion du gouvernement socialiste de François Mitterrand et du garde des Sceaux Robert Badinter, la loi abolissait le délit d’homosexualité. Cet acte courageux mettait fin à une discrimination inscrite dans le Code pénal depuis la Seconde Guerre mondiale, poursuivie sous Vichy et maintenue bien après la Libération. Pendant des décennies, des milliers de femmes et d’hommes ont vécu dans la peur, la honte et l’illégalité, simplement parce qu’ils ou elles aimaient autrement.

Ce progrès n’est pas né d’un coup de baguette magique. Il a été le fruit de mobilisations, de courage individuel et collectif, de luttes menées par des associations, des militants et des personnalités politiques qui ont su porter haut la voix de l’égalité. L’abrogation du délit d’homosexualité a ouvert la voie à d’autres avancées : la dépénalisation, la reconnaissance progressive des droits des personnes LGBTQI+, puis le PACS, le mariage pour tous, la lutte contre les discriminations.

Mais cet acquis, si précieux soit-il, n’est jamais garanti pour l’éternité.

Aujourd’hui encore, plus de 60 pays dans le monde criminalisent l’homosexualité ; dans plusieurs d’entre eux, elle reste passible de lourdes peines, parfois même de la peine de mort. En Europe même, des pays comme la Hongrie, la Pologne, ou plus récemment l’Italie, adoptent ou préparent des lois qui restreignent les droits et la visibilité des personnes LGBTQI+. Aux États-Unis, les textes hostiles aux droits des personnes transgenres, à l’éducation inclusive ou à la liberté d’expression se multiplient.

Et même en France, les attaques verbales, les agressions, les discriminations n’ont pas disparu.

2024 a enregistré 4 800 actes homophobes ou transphobes, soit une hausse de 5 % par rapport à 2023.

Le climat de haine se banalise, jusqu’au sein de certains discours politiques.

Les droits ne sont jamais acquis : ils peuvent reculer, parfois brutalement.

A Toulouse, derrière la tolérance de notre ville, des toulousaines et des toulousains, la vigilance doit être constante.

C’est pourquoi abroger le délit d’homosexualité fut un acte fondateur, un acte de justice et de dignité humaine, mais ce n’était qu’un commencement. Il nous appartient, aujourd’hui plus que jamais, de rester vigilants et combatifs face aux replis identitaires, de défendre chaque progrès, chaque droit, chaque espace de liberté. La solidarité et la mobilisation restent nos meilleures armes contre les forces de la haine et de l’obscurantisme.

Comme le rappelait Robert Badinter :

« Les droits de l’homme ne se divisent pas, ils ne se négocient pas. Ils s’affirment et s’imposent. »

N’oublions jamais le prix de ces conquêtes ni les combats menés par celles et ceux qui nous ont précédés. Ne cédons jamais face aux tentatives de retour en arrière. Parce que l’égalité, la dignité et la liberté sont des combats de chaque jour.